Créer et partager facilement du contenu H5P avec LUMI

Introduction

La transformation digitale dans le domaine de la formation marque l’émergence de nouveaux outils pédagogiques interactifs comme H5P. Le fonctionnement simple de H5P, ainsi que le large éventail d’activités qu’il permet de créer séduisent de plus en plus les enseignant-es.

Cependant, ils/elles sont confronté-es particulièrement à un problème d’accès à H5P, son utilisation nécessitant un système d’hébergement et son plugin n’étant intégré que sur quelques plateformes comme Moodle.

Au CFCD un certain nombre de questions sur l’outil H5P revient très souvent : comment rendre une formation interactive et plus attrayante avec H5P ? Comment rendre un contenu H5P utilisable hors ligne pour des étudiant-es qui ont des problèmes de connexion internet ?

C’est dans le cadre de notre veille, et pour répondre aux demandes des équipes pédagogiques que nous avons découvert l’application Lumi. Dans ce billet, nous allons partager avec vous les raisons pour lesquelles il pourrait être utile de créer son contenu H5P avec Lumi, ainsi que les étapes pour y parvenir. Nous vous montrerons également comment intégrer les activités H5P dans un padlet ou un projet storyline.

À propos de H5P et Lumi

H5P signifie HTML 5 package, c’est un logiciel multiplateforme, basé sur du HTML 5 et du JavaScript. Il permet de créer des activités d’apprentissage interactives et de les intégrer dans votre espace de cours Moodle. Son succès s’explique par le fait que son utilisation ne demande pas des compétences techniques avancées, il est à la portée de tous et toutes.

Désormais, l’application Lumi que vous pouvez installer sur votre ordinateur vous permet de créer, éditer, visualiser et partager votre contenu H5P avec vos étudiant-es. Cette application fonctionne sans connexion internet, elle est gratuite et open source.

À présent, vous savez ce que permet Lumi, voyons ensemble comment elle peut vous faciliter la création de vos contenus H5P.

Pourquoi utiliser Lumi ?

L’application Lumi est intéressante et pratique pour les raisons suivantes, d’une part elle est simple à installer, son interface est intuitive et facile à prendre en main. Dorénavant, quand vous travaillez avec H5P et que vous souhaitez visualiser ou tester votre création H5P, vous n’êtes plus obligé-es de l’enregistrer comme dans Moodle, Lumi offre une fonctionnalité importante qui vous permet d’avoir un aperçu rapide de votre création, elle accélère considérablement le temps de conception. Elle est idéale aussi pour créer plusieurs activités H5P au même moment.

D’autre part, elle prend en charge tous les types de contenus H5P, elle peut être utile si vous souhaitez créer une activité H5P non-disponible sur Moodle.unige.ch comme par exemple le livre interactif ou tant d’autres de la bibliothèque H5P, ou si vous souhaitez partager votre contenu H5P avec vos étudiant-es afin qu’ils/elles puissent le consulter, et interagir avec eux/elles directement sans avoir recours à une plateforme en ligne. Elle offre la possibilité d’exporter votre contenu sous forme de fichiers HTML 5 ou paquet SCORM. De plus, elle propose une fonctionnalité Analytics, que vous pouvez activer pour insérer un outil de rapport afin de permettre à vos étudiant-es de sauvegarder leurs résultats et de vous les envoyer. Ce rapport contient des traces d’apprentissage que vous pouvez analyser pour améliorer votre formation.

Nous l’avons testé, le livre interactif s’est révélé utile dans différents contextes, notamment pour développer un Module au format e-Learning, ou pour créer un tutoriel comme ce guide que nous avons conçu pour un atelier de formation. Actuellement, nous menons aussi une réflexion sur comment utiliser le livre interactif pour présenter les tutoriels de manière structurées, et pour proposer un parcours d’auto-apprentissage afin d’offrir une plus grande autonomie aux étudiant-es et aux enseignant-es dans la prise en main de la nouvelle version de Moodle, et plus largement des outils/logiciels institutionnels.

Maintenant, intéressons-nous de plus près au potentiel pédagogique du livre interactif.

Qu’est-ce que le livre interactif ?

C’est un contenu H5P qui vous permet de créer un support pédagogique sous forme de livre avec plusieurs pages interactives, de les organiser en chapitres et sous-chapitres. Dans votre livre, vous pouvez présenter des éléments théoriques, ajouter des fichiers multimédias et des contrôles de connaissances ou des quiz à la fin des chapitres. Ainsi vos étudiant-es pourront parcourir les chapitres du livre tout en réalisant différentes activités interactives ou en regardant des vidéos, en écoutant des enregistrements audio. Présenter un contenu léger sous une double modalité visuelle et auditive favorise un meilleur apprentissage, et permet de s’adapter aux besoins de vos étudiant-es.

Nous avons récemment utilisé le livre interactif pour développer un module de formation en ligne pour le programme Master of Advanced Studies in European and International Governance. Dans cet extrait vidéo ci-dessous, vous trouverez quelques activités que nous avons intégrées pour donner un rôle actif aux participant-es, et pour renforcer les apprentissages clés :

À présent, regardons ensemble la liste complète des types de contenus que vous pouvez utiliser dans un livre :

Quelques pistes pédagogiques

- L’application Lumi vous permet de créer un module d’apprentissage autonome sur une partie d’un cours en combinant différents types de contenus interactifs comme des présentations, des quiz, des vidéos interactives sur plusieurs pages, consultez ce livre interactif que vous pouvez réutiliser et adapter.

- Elle peut être aussi utilisée en pédagogie inversée pour intégrer des activités interactives dans le contenu d’apprentissage asynchrone, par exemple une classe inversée basée sur des vidéos que vos étudiant-es doivent visionner avant le cours, vous pouvez les enrichir par des quiz pour leur permettre de vérifier la bonne compréhension du message pédagogique diffusé. Vous pouvez également chapitrer les vidéos, ou insérer à des points précis de la vidéo des résumés, et des liens web vers des ressources complémentaires pour renforcer les connaissances et les compétences impliquées.

- Elle vous offre la possibilité de construire des activités de mise en situation avec branching scénario, comme dans l’exemple de ce précédent billet blog des cas cliniques ont été développés par les enseignant-es, les étudiant-es sont mis-es en situation clinique qu’ils/elles doivent gérer.

- Elle aide à transformer votre contenu statique et long afin d’éviter une surcharge d’information.

- Elle permet de créer des visites virtuelles d’un laboratoire ou d’un site historique avec l’activité “virtual tour 360”. Vos images 360 (équirectangulaires) et normales, peuvent être enrichies d’interactivités telles que des vidéos, des explications audios et des questions interactives. Ce type de contenu est utilisé pour donner une impression d’exploration et d’apprentissage dans un environnement réaliste. (source H5P.org)

Nous vous invitons à explorer le laboratoire du Cambrian College. - Elle peut être utile si vous souhaitez mettre en place des activités pédagogiques qui stimulent et renforcent la production orale chez vos étudiant-es.

- Elle permet de mettre à disposition de vos étudiant-es des contenus interactifs formatifs, ils/elles peuvent les réaliser plusieurs fois avec des rétroactions instantanées afin de les permettre de corriger leurs erreurs, et de consolider leurs connaissances, comme dans cet exemple de quiz sur les objectifs de développement durable.

- Elle permet de proposer des expériences d’apprentissages ludiques et variées, consultez cette activité proposée lors de notre atelier H5P.

Où trouver des exemples d’activités H5P ?

Nous vous suggérons de consulter les pages web ci-dessous, selon vos besoins, vous pouvez affiner votre recherche en utilisant le filtre par activité H5P ou par domaine d’enseignement :

- le catalogue eCampus Ontario

- les ressources de la plateforme learnful et celles de l’application Lumi

- les exemples officiels sur h5p.org

Comment fonctionne Lumi ?

Installation

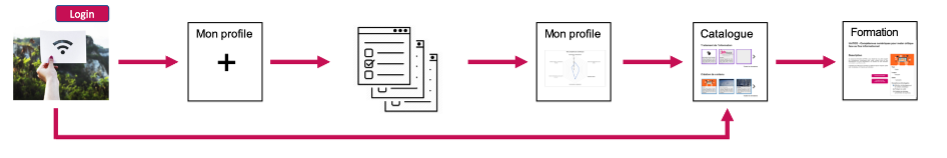

Pour commencer, connectez-vous sur le site web de Lumi, téléchargez la version qui correspond à votre système d’exploitation et installez Lumi sur votre ordinateur.

Démarrer

Ensuite, vous devez lancer l’application, pour cette action aucune connexion internet n’est requise, après vous pouvez choisir soit d’ouvrir une activité existante avec l’extension de fichier .h5p pour l’adapter ou la modifier, ou de créer une nouvelle activité.

Le fonctionnement de cet éditeur de contenu H5P est identique aux interfaces H5P des plateformes en ligne, vous devez tout d’abord choisir le type d’activité, par contre certains contenus h5p ne sont pas activés, il faudra les installer, puis créer votre contenu. Comme mentionné précédemment la fonctionnalité intéressante de cet éditeur, c’est la possibilité d’avoir un aperçu direct et rapide de vos créations en cliquant tout simplement sur le bouton “vue”.

Sauvegarde et exportation

Après la conception de votre contenu H5P, il est enregistré par défaut au format .h5p, ce qui vous permet de le modifier ou de l’afficher directement sur Moodle si l’activité H5P est installée. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez aussi exporter votre contenu H5P au format HTML 5, le sauvegarder localement sur votre ordinateur et le partager sous forme de pièce jointe avec vos étudiant-es par courriel ou le déposer comme un fichier sur Moodle. Par contre, en déposant votre contenu H5P sous forme de fichier sur Moodle, vous ne pouvez pas le lier au carnet de notes.

L’exportation est également possible sous forme de paquet SCORM, imaginez que vous souhaitez partager votre contenu H5P dans une autre université et sur leur plateforme le plugin H5P n’est pas installé, alors vous pourrez simplement partager le paquet SCORM qui est accepté par la plupart des LMS (learning management system). En plus, cela empêche les problèmes de lecture de votre contenu H5P attribuables aux mises à jour du logiciel, nous avons pu constater que certaines mises à jour risquent de rendre votre contenu non fonctionnel.

H5P avec Storyline et Padlet

Avez-vous déjà pensé à utiliser une activité H5P dans votre projet storyline ? Ou peut-être vous vous êtes demandé-es comment ajouter un exercice interactif dans votre Padlet ?

Grâce à Lumi, vous pouvez maintenant compléter votre contenu pédagogique créé sur Storyline ou sur votre Padlet par une activité H5P. Il vous suffit d’exporter votre activité au format HTML 5 tout-en-un, ce format est largement accepté par presque toutes les plateformes et vous l’intégrez dans l’une des applications ci-dessus sous forme de fichier HTML. Vous pouvez consulter ce guide qui vous accompagne étape par étape.

Conclusion

En somme, nous pouvons retenir que l’éditeur H5P change la façon de présenter le savoir, nous passons à des contenus statiques que l’étudiant-e consulte de manière passive à des supports d’apprentissage interactifs, engageants et attrayants qui permettent d’offrir une expérience d’apprentissage optimale. Il permet aussi de donner une dimension ludique à votre enseignement. Néanmoins, il est conseillé d’ajouter un contenu interactif dans vos présentations à condition qu’il apporte vraiment une plus-value pédagogique à votre cours, sinon il risque d’être un distracteur et d’avoir un effet négatif sur l’attention.

La facilité de prise en main de H5P, associée aux nouvelles fonctionnalités proposées par Lumi pour créer du contenu H5P rend cette application particulièrement utile pour les enseignant-es.

Toutefois, il est important de souligner que la personnalisation des contenus H5P est limitée, la traduction en français est également incomplète, les résultats des activités reliés au carnet de notes Moodle ne sont pas détaillés. Ces aspects restent encore à améliorer.

Par ailleurs, l’équipe H5P continue de créer de nouveaux contenus interactifs actuellement en version béta. Les versions officielles pourraient-être publiées prochainement, la mise à jour de l’application Lumi vous permettra de bénéficier de ces contenus.

En espérant que ce billet vous a donné des idées pour vos cours, comment pensez-vous créer votre contenu H5P avec Lumi ? Nous vous invitons à partager votre expérience dans les commentaires.