Une analyse de l’évolution du recours aux examens numérique à l’UNIGE

Pendant la période de confinement causée par l’épidémie de COVID 19, les universités ont dû transformer radicalement la manière dont elles dispensaient les cours et organisaient les examens. Nombre d’entre elles ont opté pour un enseignement et une évaluation entièrement en ligne. Même les enseignant-es les plus réticent-es ont dû, du jour au lendemain, adapter leurs pratiques d’évaluation des connaissances et d’examen aux méthodes en ligne. Cette transition s’est faite dans l’urgence et le passage aux examens en ligne a souvent consisté à réutiliser des méthodes traditionnelles et à les adapter de manière ad hoc et empirique aux outils de communication à distance disponibles.

À l’Université de Genève, bien avant l’épidémie de COVID, une infrastructure et un service de soutien permettant aux enseignant-es d’organiser leurs examens en ligne sur une base volontaire avaient été mis en place. Cependant, cette infrastructure a rapidement été renforcée afin de garantir l’organisation de tous les examens à distance pendant l’épidémie.

Après cette période, il semble intéressant de voir comment les pratiques ont évolué une fois que tout le monde a été systématiquement exposé aux examens en ligne et informatisés. Sommes-nous revenus aux méthodes d’examen traditionnelles de l’ère pré-Covid dans une forme de réaction épidermique de rejet de cette période ? Sommes-nous passés à une adoption massive et volontaire des modalités en ligne ? Dans la suite de ce billet, nous proposons de fournir quelques éléments d’analyse de la situation actuelle au sein de l’Université de Genève. Nous présentons ici l’évolution du nombre d’examens réalisés sur ordinateur avant, pendant et après le COVID et des résultats d’un questionnaire mené auprès d’une population d’enseignant-es sur leurs pratiques post-COVID des examens numériques.

Infrastructure de soutien aux examens numériques à l'UNIGE

Infrastructure de soutien aux examens numériques à l’UNIGE

L’Université de Genève a décidé de mettre à disposition des enseignants une infrastructure de soutien institutionnel pour la réalisation de leurs examens sous forme numérique en 2014. Une partie de cette infrastructure est déployée sous la forme d’un environnement numérique, basé sur le Learning Management System (LMS) Moodle, et en particulier les activités d’évaluation qui y sont proposées, telles que les tests ; sur le navigateur web sécurisé : SEB (Safe Exam Browser), qui est un navigateur open source permettant de prendre le contrôle d’un ordinateur et de définir les ressources locales et en ligne auxquelles l’utilisateur aura accès, et enfin une infrastructure de bureau virtuel. Cet environnement numérique flexible permet de mettre en place plusieurs types de scénarios d’examens numériques, soit sur les ordinateurs de l’institution, soit sur l’équipement des étudiants. L’organisation de l’environnement numérique d’examen est illustrée à la figure 1.

L’infrastructure est complétée par le soutien humain d’une petite équipe de techniciens qui développent et maintiennent l’environnement numérique. Cette équipe de support propose également des formations à la demande et développe une gamme de ressources pour permettre aux enseignants de créer les scénarios d’examens numériques qu’ils souhaitent. L’équipe de support peut également fournir une assistance et des conseils sur la mise en œuvre et être présente lors des examens. Pour faciliter l’appropriation de l’infrastructure, un certain nombre de scénarios types couvrant un large éventail de besoins ont été développés et documentés. La promotion des évaluations numériques repose sur la viralité des expériences personnelles développées par les adopteurs précoces, qui sont constamment à la recherche d’améliorations qu’ils peuvent introduire dans leurs pratiques d’enseignement. Leurs expériences sont documentées et publiées pour servir de modèles à d’autres enseignants. La promotion est également basée sur la sensibilisation directe des facultés et des enseignants par le biais de présentations données par l’équipe de soutien.

Au moment de la pandémie, l’Université de Genève a pris la décision de basculer tous les examens en ligne, en renforçant l’infrastructure existante pour la transposition des examens écrits et en utilisant la plateforme de vidéoconférence Zoom pour les examens oraux. Pour les examens à distance, il a été décidé de ne pas utiliser les technologies de surveillance. Les changements apportés à l’infrastructure de support ont impliqué l’installation et le déploiement d’instances supplémentaires du LMS Moodle sur un cluster de serveurs renforcés et optimisés, dédiés uniquement aux examens. Les instances Moodle ont également été optimisées pour assurer la meilleure qualité de service possible pendant les examens. Le rectorat et les facultés ont été particulièrement impliqués dans le déploiement des ressources et la coordination avec les enseignants. Les facultés ont fait appel à du personnel dédié qui a joué le rôle d’intermédiaire entre l’équipe de support général et les enseignants des facultés.

Après la pandémie et le retour à l’enseignement présentiel, l’Université de Genève a maintenu l’infrastructure numérique de soutien aux examens qui avait été déployée pendant la pandémie. Certaines facultés ont également maintenu une personne ressource pour fournir un soutien direct à leurs enseignants et agir en tant qu’intermédiaire avec l’équipe de soutien global.

Analyse de l’évolution du nombre d’examens numériques

Analyse de l’évolution du nombre d’examens numériques

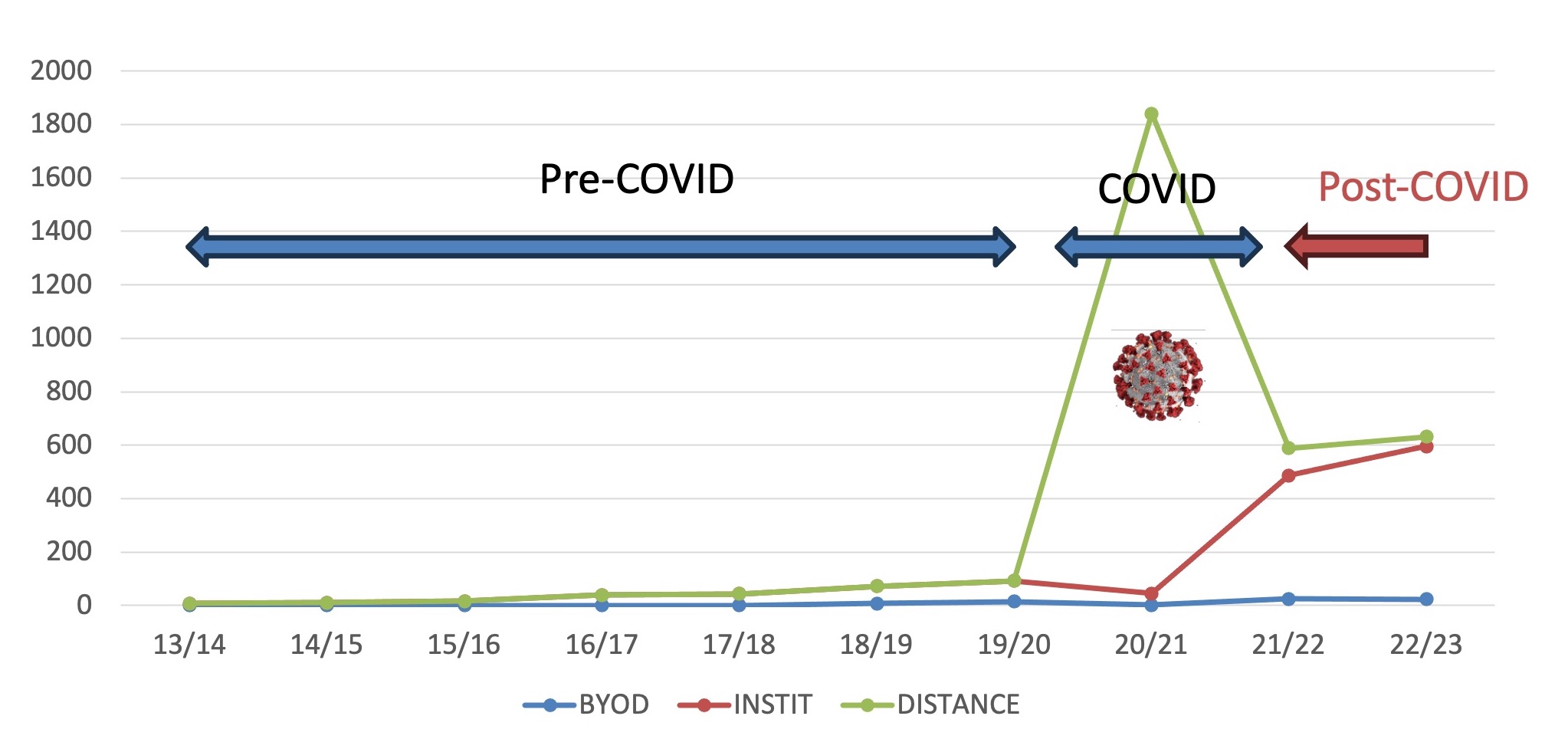

Figure 2 . Progression du nombre d’examens passés au cours des années académiques selon les 3 modalités principales (BYOD en bleu : sur l’équipement des étudiants sur le campus de l’Université ; INSTIT en rouge : sur les ordinateurs de l’Université, DISTANCE en vert : à distance sur l’équipement des étudiants)

La figure 2 montre l’évolution du nombre d’examens réalisés au cours des années académiques selon les trois principales méthodes soutenues par l’infrastructure institutionnelle :

• Bring Your Own Device (BYOD, en bleu) : sur l’équipement des étudiants sur le campus de l’université.

• Sur les ordinateurs de l’université (INSTIT, en rouge).

• À distance sur l’équipement des étudiants (DISTANCE, en vert).

Il ressort de l’observation de ce graphique, que le retour à la normale à la suite de la crise pandémique n’a pas conduit à un retour à la situation initiale en termes d’utilisation des examens numériques. On peut donc en déduire que la période d’urgence mise en place et l’expérience vécue pendant la pandémie de COVID ont eu un impact significatif sur l’utilisation des examens numériques. On constate aussi que le changement post-COVID constaté se démarque de ce qui a pu s’observer pendant la période de confinement. Cette évolution est encore plus remarquable si l’on considère une nouvelle méthode d’examen introduite durant l’année académique 2021/22 sur Moodle, les quiz offline, en réponse à une demande des enseignants à la suite de leurs expériences pendant la période de confinement. Il s’agit d’un système qui permet de passer des tests sur Moodle, d’imprimer divers documents pour passer les tests sur papier en salle, puis de corriger automatiquement les tests sur Moodle après avoir numérisé les feuilles de réponses des élèves. Cette modalité vient s’ajouter aux 3 déjà disponibles qui sont représentées dans la figure 2 et elle est en forte augmentation depuis sa mise à disposition.

Si l’on considère les 3 périodes, pré-COVID, COVID et post-COVID, on constate que les tendances à l’intérieur de chaque période sont cohérentes. Pendant la période pré-COVID, les modalités sont très peu utilisées, ce qui correspond principalement à une utilisation par des enseignants motivés. On observe le pic de la modalité distance et la disparition des autres modalités pendant la période COVID. Enfin, pour la période post-COVID, on observe une diminution globale du nombre d’examens numériques, mais une augmentation considérable par rapport à la période pré-COVID, avec un glissement principalement vers les modalités institutionnelles et quiz offline. Parallèlement, les modalités BYOD et à distance restent très faibles, et on constate même qu’elles ont tendance à diminuer au fil du temps.

Analyse des freins au recours aux examens numériques par les enseignants

Analyse des freins au recours aux examens numériques par les enseignants

Une étude des pratiques post-COVID concernant les examens numériques a été menée auprès d’une population d’enseignants de l’Université de Genève. L’étude a consisté en un questionnaire. Les données ont été collectées de manière anonyme. Le questionnaire a été envoyé à 36 enseignants et 24 réponses ont été reçues. Toutes les méthodes d’examen numérique sont représentées dans cet échantillon. Il couvre des classes allant de 30 à plus de 400 élèves.

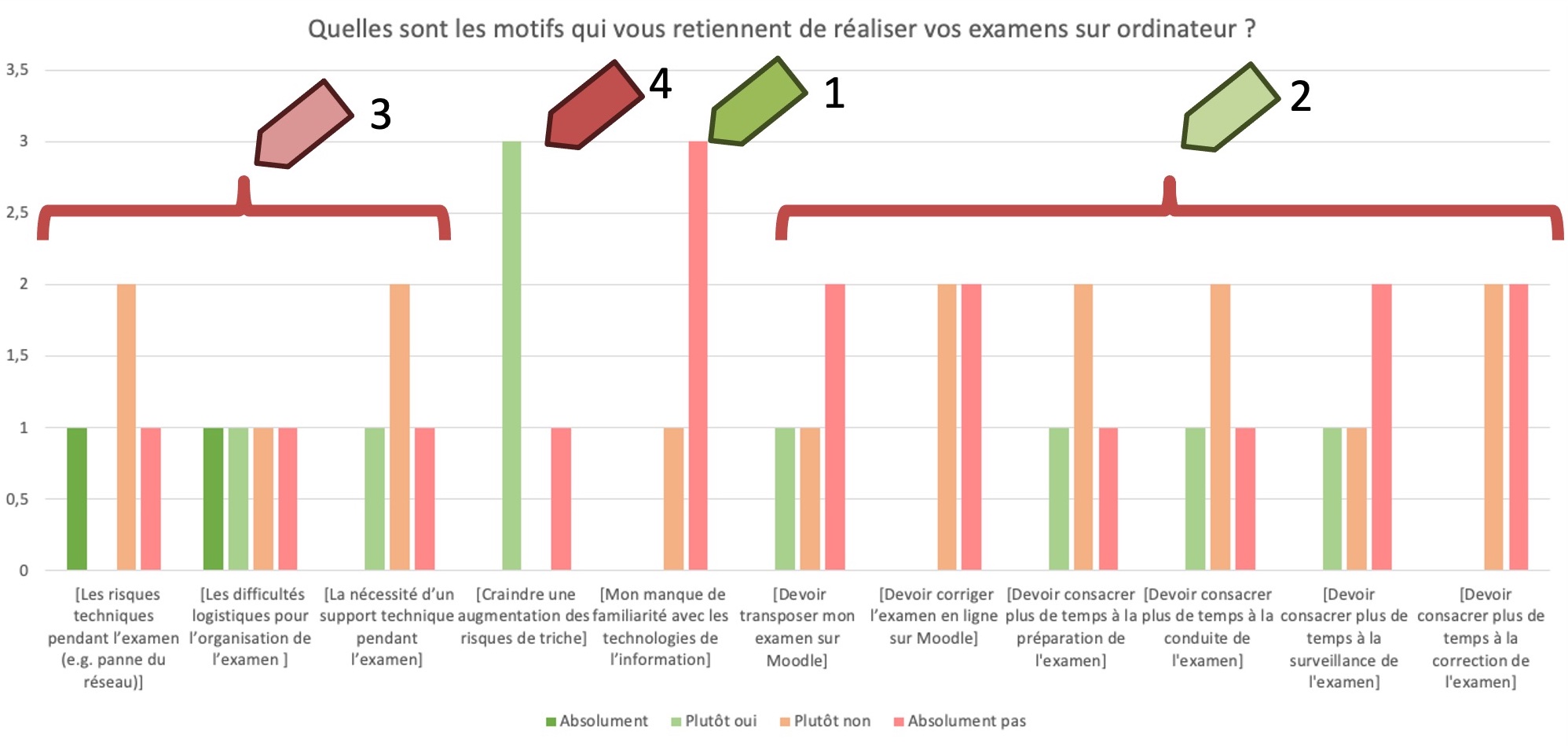

Figure 3 . Réponses des enseignants concernant les obstacles à la transition des examens vers le mode numérique

La figure 3 montre les résultats concernant les obstacles identifiés par les enseignants qui les empêchent de passer un examen en mode numérique. Il y a 4 grandes catégories de réactions pour lesquelles le schéma des réponses est similaire. Tout d’abord, la zone 1, qui correspond à la seule question concernant le manque de familiarité avec l’informatique. On constate que ce n’est un obstacle pour personne. Ceci est probablement dû au fait que la période COVID a obligé tout le monde à se familiariser avec l’informatique, même les plus réfractaires. La zone 2 correspond aux obstacles qu’engendrerait l’utilisation de Moodle pour la réalisation de l’examen : la production de l’examen, la réalisation et la surveillance de l’examen et enfin la correction de l’examen. Là encore, on constate que ces blocages ne sont pas très forts, ce qui est probablement le résultat de l’utilisation forcée de Moodle durant la période COVID. La zone 3 correspond à des causes de blocage encore fortes liées à l’exécution de l’examen et qui sont particulièrement importantes pour les examens sur le campus. On constate que ces points ont sans doute été des points critiques difficilement maîtrisables et pour lesquels les enseignants souhaiteraient un soutien. Enfin, la dernière zone, 4, correspond à un critère de blocage auquel tous les enseignants ont été confrontés pendant la période COVID et pour lequel ils ont sans doute constaté qu’ils n’avaient pas ou trop peu de contrôle : la tricherie.

Pour conclure la présentation de ces différents éléments, on peut avancer que pour l’Université de Genève, la période de confinement due au COVID et le passage aux examens à distance, a impacté la pratique actuelle vis-à-vis des examens sur ordinateur. On peut avancer l’hypothèse que cette évolution est probablement due au fait qu’elle a forcé toute la communauté enseignante et les facultés à s’exposer à la mise en place et à l’utilisation des examens sous une forme numérique.

Omar Benkacem, Allan Bowman, André Camacho, Laurent Moccozet, Patrick Roth