Des tons du mandarin aux tonalités interculturelles : expérience d’un Virtual Exchange

Une pédagogie pensée par l’humain, pour l’humain.

Enseigner le chinois à l’Université de Genève à des étudiant-es en relations internationales est une aventure passionnante. Leur objectif est clair : beaucoup envisagent un séjour académique en Chine ou dans le monde sinophone. Leur motivation pour la langue et la culture est forte, palpable. Pourtant, le défi est de taille : avec seulement 4 heures de cours par semaine sur une année, et des groupes d’une vingtaine d’étudiant·e·s, le temps consacré à la pratique orale et à l’interaction authentique est forcément limité. Comment trouver une solution à ce défi ?

La réponse est venue d’une méthode pédagogique intitulée Virtual Exchange (VE), ou télécollaboration, qui désigne des dispositifs d’apprentissage en ligne intégrés aux enseignements universitaires, qui mettent en relation des étudiant-es de différents pays ou contextes culturels autour de projets collaboratifs conçus de manière structurée. Encadrés par des enseignant-es, ces échanges – synchrones ou asynchrones – reposent sur une conception pédagogique fine, avec des objectifs d’apprentissage clairement définis (O’Dowd & Dooly, 2020).

J’avais déjà pratiqué cette méthode avec des étudiant-es de l’unité d’études chinoises (Wang-Szilas, Berger & Zhang, 2013, voir également le blog précédent ), mais jamais avec des étudiant-es venant d’autres disciplines. Était-ce transposable ? Une autre question persistait aussi : comment l’intégrer dans un emploi du temps déjà dense et un programme à respecter ?

Ce billet propose un retour d’expérience sur la mise en place d’un Virtual Exchange mené avec des universités partenaires en Chine. Il vise à montrer comment ce dispositif peut enrichir l’apprentissage linguistique et interculturel, tout en s’inscrivant de manière réaliste et structurée dans un cursus universitaire existant.

Design du projet

Qui participe ? Pour combien de temps ?

J’ai choisi de lancer le projet de façon pragmatique, en l’intégrant dans mon syllabus, avec des étudiant-es venant de deux universités en Chine. Il s’agit de deux séances d’échange virtuel (90 minutes par séance) pour 60 étudiant-es, selon les disponibilités des enseignant-es et des étudiant-es dans mes réseaux :

- 20 étudiant-es suisses venant de la filière relations internationales (mes étudiant-es)

- 20 étudiant-es chinois-es venant de l’enseignement du chinois langue étrangère pour le VE1

- 20 étudiant-es chinois-es venant de la filière anglais langue et culture seconde, pour le VE2

Le calendrier était serré mais réaliste : les deux séances ont été organisées au milieu du semestre d’automne, les 3 et 4 décembre. Deux semaines avant, nous avons consacré du temps pendant les cours à la préparation technique et relationnelle : installation et test de WeChat, mise en relation des binômes, et une mini-rencontre préliminaire pour briser la glace.

Comment organiser ?

Après avoir obtenu la confirmation de deux collègues en Chine sur leur participation et les tâches à effectuer, nous avons fixé l’organisation suivante :

- Demander aux étudiant-es d’installer WeChat (une application chinoise de messagerie et d’appels audio ou vidéo, similaire à WhatsApp) sur PC ou smartphone comme outil d’échange

- 5 groupes ont été créés : 3 groupes pour chaque université et 1 groupe pour VE1 et 1 groupe pour VE2 pour faciliter la communication avant, pendant et après chaque séance d’échange

- Dans les groupes, deux documents sont partagés : 1) Un document Excel qui indique la constitution de binômes; 2) Une fiche de travail : les fiches de travail pour VE 1 et VE 2 sont diffusées dans les groupes dédiés pour guider l’échange et les travaux à rendre

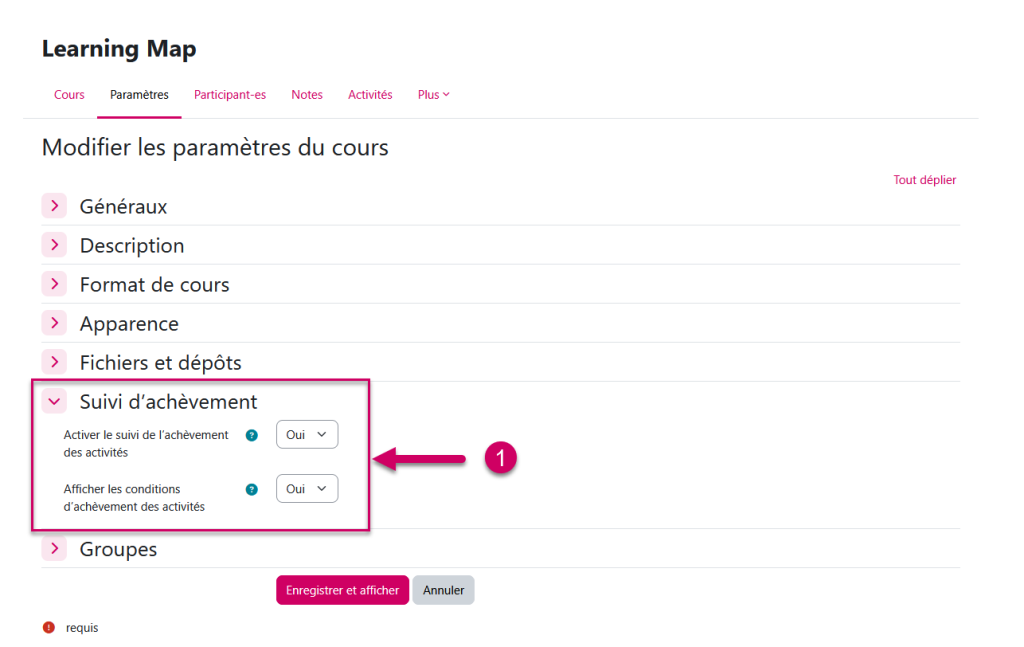

- Moodle est utilisé pour mes étudiant-es (UNIGE) pour déposer les travaux

Les binômes ont été formés par les enseignant-es selon des critères simples : équilibrer les niveaux linguistiques et, dans la mesure du possible, favoriser des profils ou intérêts complémentaires identifiés lors des premiers échanges.

Anticiper les obstacles

Toute expérience de Virtual Exchange comporte son lot de défis techniques et logistiques. Le décalage horaire entre Genève et la Chine (7 heures en hiver, par exemple 10h-12h pour Genève et 17h-19h pour la Chine) a nécessité une planification rigoureuse des créneaux d’échange. Sur le plan technologique, la plupart des étudiant·e·s ont installé WeChat sans difficulté, bien qu’une étudiante ait rencontré des problèmes techniques résolus avec l’aide de ses pairs.

La dimension éthique mérite également d’être abordée : le choix de WeChat, application chinoise, soulève des questions de confidentialité des données. Cependant, les alternatives occidentales (Zoom, Teams, WhatsApp) ne fonctionnent pas de manière fiable en Chine en raison des restrictions d’accès. Cette contrainte technique nous a imposé ce choix, que nous avons expliqué aux étudiant·e·s en toute transparence.

Deux activités, deux objectifs : langue et culture

L’échange a été construit autour de deux partenariats distincts avec des universités chinoises, chaque activité visant un objectif précis.

Activité 1 : Se présenter – un pont linguistique et pédagogique

- Partenaire : L’Université du Zhejiang (ZJU).

- Participant-es : Mes 20 étudiant-es de Genève (niveau débutant/post-débutant) et 20 futur-es enseignant-es de chinois langue étrangère de ZJU.

- Tâche : En binôme, les étudiant·e·s de ZJU accompagnaient les étudiant·e·s de l’UNIGE dans la préparation de leur présentation personnelle, à partir des consignes fournies dans le fiche de travail. Ils/elles les aident notamment à travailler la prononciation, les tons et la structure, tout en réfléchissant à leur propre démarche pédagogique.

- Langues de travail : Principalement en chinois, l’anglais pouvant être utilisé de manière ponctuelle pour clarifier certains points si nécessaire.

- Objectifs : Pour mes étudiant‑es, il s’agissait d’une motivation concrète pour travailler l’oral avec précision, face à un public authentique. Pour leurs partenaires, c’était une occasion de réfléchir aux défis de l’apprentissage du chinois et aux méthodes de tutorat en ligne et de rétroaction.

- Travaux à rendre : Les étudiant·e·s de l’UNIGE déposent l’enregistrement audio de leur présentation en chinois sur Moodle. Les étudiant·e·s de ZJU remettent une rétroaction écrite, accompagnée d’une courte réflexion pédagogique sur leur expérience de tutorat.

Activité 2 : La vie étudiante – un miroir interculturel

- Partenaire : L’Université de Hubei (HUBU).

- Participant-es : Les mêmes étudiant-es de l’UNIGE et 20 étudiant-es en anglais (spécialité communication interculturelle) de HUBU.

- Tâche : En binôme, les étudiant·e·s échangaient via WeChat sur leur vie étudiante quotidienne (logement, cours, loisirs, défis, relation professeur–étudiant, etc.), en s’appuyant sur les consignes figurant dans la fiche de travail. Ils/elles co-créent ensuite un court rapport comparatif.

- Langues de travail : principalement en anglais comme lingua franca ; le chinois ou d’autres langues pouvaient intervenir ponctuellement selon les besoins de l’échange.

- Objectifs : L’activité vise à développer les compétences d’interaction et de médiation interculturelles (CECR) à travers des échanges entre pairs, favorisant pour les étudiant·e·s de l’UNIGE une compréhension située de la Chine contemporaine, et pour les étudiant·e·s de HUBU une réflexion critique sur les représentations de l’Europe.

- Travaux à rendre : Chaque binôme devait remettre un court rapport commun de 200 à 300 mots, présentant leur échange et leur analyse comparative.

Retours des étudiant-es : « Très enrichissant et valorisant »

Trois entretiens ont été organisés avec certaines étudiant-es d’UNIGE (en classe), de ZJU et de HUBU (via WeChat). Les retours des étudiant-es ont été unanimes. L’adjectif « enrichissant » est revenu comme un leitmotiv. Ils/elles ont particulièrement apprécié :

- Des objectifs très pertinents : savoir « se présenter » s’inscrit parfaitement dans les objectifs linguistiques pour le niveau A1.

- La qualité et l’authenticité des interactions : recevoir des commentaires directs et détaillés d’un-e « expert-e » (le partenaire de ZJU) a été extrêmement valorisant et perçu comme plus efficace qu’une correction purement académique.

- La prise de conscience linguistique : l’exercice les a forcés à une réflexion métalinguistique approfondie sur les tons, la phonétique et l’ordre des mots, bien au-delà de ce qu’un exercice classique permet.

- La richesse des échanges culturels : découvrir la vie universitaire dans les deux pays, les habitudes alimentaires, les méthodes de révision, la relation professeur-étudiant a apporté des surprises et a donné une épaisseur humaine à leur apprentissage. La comparaison a fait naître à la fois des différences marquées et des similitudes inattendues.

- Un bénéfice formatif pour les futur·e·s enseignant·e·s de chinois (ZJU) : l’échange a constitué un véritable pont entre la théorie et la pratique pédagogique. En accompagnant à distance des apprenant·e·s débutant·e·s, ils/elles ont mis en pratique un enseignement centré sur l’oral et la prononciation, et pris conscience de l’importance de la répétition, du soutien socio-émotionnel et de consignes claires, adaptées au niveau réel des apprenant·e·s — autant d’éléments clés pour leur future pratique enseignante.

Regard d'enseignante : défis et perspectives

Du point de vue pédagogique, cette expérience a été une source de réflexion intense :

Conception des tâches

La clé réside dans des instructions claires, équitables et à bénéfice mutuel pour les deux groupes. La tâche doit avoir un sens dans chaque curriculum.

Évaluation adaptée à chaque contexte

L’évaluation a été pensée différemment selon les universités et les objectifs pédagogiques de chacune. À l’UNIGE, les étudiant-es devaient rendre deux travaux : l’enregistrement audio de présentation et un mini-rapport sur l’échange culturel. À ZJU, les futur-es enseignant-es ont produit une réflexion pédagogique sur leur expérience de tutorat. À HUBU, les étudiant-es ont également remis un mini-rapport comparatif sur la vie étudiante. Cette différenciation a permis à chaque groupe de tirer le maximum de bénéfices pédagogiques de l’expérience, tout en respectant les exigences de ses cursus respectifs.

Charge de travail enseignante

La mise en place d’un tel projet demande un investissement initial significatif, mais gerable pour un-e enseignant-e expérimenté-e. J’ai consacré environ une dizaine d’heures à la conception des tâches et des fiches de travail, et à la coordination et au suivi des échanges. Il est crucial d’anticiper cette charge de travail, notamment pour la communication avec les collègues partenaires et la gestion des groupes WeChat. En contrepartie, cette formule m’a permis d’alléger le programme d’examens oraux traditionnels, l’enregistrement audio servant de pratique orale évaluée.

Logistique et collaboration

Le choix des outils (simple, accessible, asynchrones pour contourner le décalage horaire), le timing précis et l’alignement des calendriers académiques sont des défis cruciaux. Une communication fluide avec les collègues partenaires est essentielle. Trouver des partenaires partageant la même vision pédagogique est fondamental. Cette expérience pourrait ouvrir la voie à des prolongations passionnantes pour de futurs projets.

Le Virtual Exchange : une pratique en plein essor

Sur le plan historique, le Virtual Exchange trouve son origine dans l’apprentissage en tandem des langues, qui a évolué vers l’eTandem, puis vers la télécollaboration (O’Dowd, 2009 ; 2021). Initialement développé dans le domaine de l’enseignement des langues et des cultures, il est aujourd’hui utilisé dans de nombreux champs disciplinaires, comme les sciences sociales, la formation des enseignant-es ou la communication inter-culturelle (Dooly & Vinagre, 2022) . Le VE favorise le travail collaboratif, la réflexion critique et l’ouverture à des perspectives culturelles multiples.

Le domaine du VE connaît un développement significatif, notamment depuis la pandémie qui a généralisé l’usage des outils numériques. Il ne s’agit plus d’une niche, mais d’une composante reconnue de l’internationalisation des programmes d’études. Le VE est souvent présenté comme un complément à la mobilité physique, comme c’est notamment le cas dans le cadre du programme Erasmus+ Virtual Exchange, et non comme un substitut (Helm, Guth & Shuminov, 2020). Il permet ainsi d’internationaliser de manière plus inclusive les formations universitaires en offrant des expériences internationales à des étudiant-es qui ne peuvent pas nécessairement partir à l’étranger.

Les pistes de développement sont nombreuses : intégration plus systématique dans les programmes de cours ou de formation continue, reconnaissance institutionnelle du travail des enseignant-es porteurs/euses de projets et développement d’outils d’évaluation adaptés, mesurant à la fois les compétences linguistiques, interculturelles et collaboratives (O’Dowd & Dooly, 2020) .

Cette première incursion dans le cadre du Virtual Exchange avec des étudiant-es en relations internationales a insufflé une dose d’authenticité et d’ouverture à ma classe, et a rappelé à mes étudiant-es que chaque mot de chinois appris est un pont potentiel vers une rencontre humaine. Le défi logistique est réel, mais les bénéfices en matière de motivation, de profondeur des apprentissages et d’ouverture interculturelle le justifient amplement.

Cette expérience m’encourage à explorer la question suivante : et si le Virtual Exchange devenait la norme plutôt que l’exception dans l’enseignement des langues ? Au-delà de l’apprentissage linguistique, c’est une invitation à repenser notre manière d’enseigner dans un monde interconnecté, où chaque étudiant-e peut devenir, dès la salle de classe, un-e citoyen-ne du monde.

Références :

- Dooly, M., & Vinagre, M. (2022). Research into practice: Virtual exchange in language teaching and learning. Language Teaching, 55(3), 392-406.

- Guo, Z., & Xu, X. (2023). Understanding intercultural virtual exchange through a translanguaging lens in Chinese as a foreign language. Journal of China Computer-Assisted Language Learning, 3(1), 132-167.

- Helm, F., Guth, S., & Shuminov, E. (2020). Erasmus+ virtual exchange. Journal of the European Higher Education Area, 37(1), 91-109.

- Lewis, T., & Qian, K. (2021). Designing and supporting virtual exchange: The case of Chinese–English e-tandem. Modern Languages Open, 1.

- O’Dowd, R. (2021). Virtual exchange: Moving forward into the next decade. Computer Assisted Language Learning, 34(3), 209-224.

- O’Dowd, R. (Ed.). (2009). Online Intercultural Exchange—An Introduction for Foreign Language Teachers (Vol. 63, No. 1, pp. 81-84). Oxford University Press.

- O’Dowd, R., & Dooly, M. (2020). Intercultural communicative competence development through telecollaboration and virtual exchange. In The Routledge handbook of language and intercultural communication (pp. 361-375). Routledge.

- O’Dowd, R., & O’Rourke, B. (2019). New developments in virtual exchange for foreign language education. Language Learning & Technology, 23(3), 1–7.

- Wang-Szilas, J., Berger, C., & Zhang, F. (2013). eTandem language learning integrated in the curriculum: Reflection from students’ perspectives. European Journal of Open, Distance and E-Learning.

- Wu, S. (2023). Unpacking themes of integrating telecollaboration in language teacher education: A systematic review of 36 studies from 2009 to 2019. Computer Assisted Language Learning, 36(7), 1265-1287.